08/01/2020

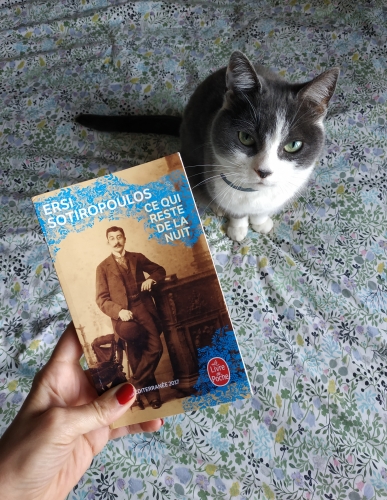

Ce qui reste de la nuit d'Ersi Sotiropoulos

Fin novembre, tandis que je furetais dans mes librairies préférées pour dénicher quelques cadeaux de Noël, je suis tombée dans l'une d'elle sur le panier des livres mystères : emballés de papier kraft afin de cacher aux futurs lecteurs le titre, l'auteur et le synopsis du livre, seuls trois ou quatre mots clés étaient indiqués pour guider mon choix. Je ne m'étais jamais lancée à un achat dans ces conditions auparavant - ce n'est déjà pas gagné d'apprécier un livre qu'on achète après l'avoir feuilleté et y avoir réfléchi, alors un livre dont on ignore quasiment tout... - mais présentement, les quatre mots clés étaient faits pour moi : XIXème siècle, Paris, Création, Poésie. Franchement, je n'ai pas réfléchi plus de deux minutes à l'affaire. Non : je n'ai pas réfléchi du tout. J'ai pris le livre, je l'ai payé, je suis partie avec, le sourire aux lèvres. J'avais l'impression que le Père Noël était passé en avance. Du coup, j'ai même prolongé le plaisir en ne l'ouvrant pas tout de suite, tâchant de deviner ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur du papier. Point de mystère pour vous, évidemment.

Fin novembre, tandis que je furetais dans mes librairies préférées pour dénicher quelques cadeaux de Noël, je suis tombée dans l'une d'elle sur le panier des livres mystères : emballés de papier kraft afin de cacher aux futurs lecteurs le titre, l'auteur et le synopsis du livre, seuls trois ou quatre mots clés étaient indiqués pour guider mon choix. Je ne m'étais jamais lancée à un achat dans ces conditions auparavant - ce n'est déjà pas gagné d'apprécier un livre qu'on achète après l'avoir feuilleté et y avoir réfléchi, alors un livre dont on ignore quasiment tout... - mais présentement, les quatre mots clés étaient faits pour moi : XIXème siècle, Paris, Création, Poésie. Franchement, je n'ai pas réfléchi plus de deux minutes à l'affaire. Non : je n'ai pas réfléchi du tout. J'ai pris le livre, je l'ai payé, je suis partie avec, le sourire aux lèvres. J'avais l'impression que le Père Noël était passé en avance. Du coup, j'ai même prolongé le plaisir en ne l'ouvrant pas tout de suite, tâchant de deviner ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur du papier. Point de mystère pour vous, évidemment.

La Terre semblait encore plate alors et la nuit tombait d'un coup jusqu'aux confins du monde, là où quelqu'un de penché vers la lumière de la lampe pourrait voir des siècles plus tard le soleil rouge s'éteindre sur des ruines, pourrait voir, au-delà des mers et des ports dévastés, ces pays qui vivent oubliés du temps dans l'éclat du triomphe, dans la lente agonie de la défaite.

Ce qui reste de la nuit relate trois jours de la vie de Constantin Cavafy dont je découvre pour l'occasion qu'il est l'un des plus grands poètes grecs du XXème siècle. En juin 1897, il n'a qu'une trentaine d'années et n'est connu de personne, ou presque. Après une enfance compliquée marquée par la ruine familiale et les humiliations afférentes, il mène une vie de fonctionnaire à Alexandrie avec sa fratrie et une mère malade, souvent alitée et très intrusive. En cette année 1897, donc, il entreprend avec son frère John, qui nourrit également des velléités poétiques, un voyage initiatique à travers l'Europe. Paris en est la dernière étape. Ce roman d'Ersi Sotiropoulos raconte ces trois petits jours décisifs lors desquels se cristallisent les réflexions poétiques, les angoisses sexuelles, les rêves, les ambitions et les atermoiements de Constantin Cavafy au coeur de la vie exaltée et foisonnante du Paris fin de siècle.

Non seulement les thèmes abordés me sont chers - les quatre mots clés étaient bel et bien faits pour moi - mais le parti pris stylistique de l'auteur est également de ceux qui m'interpellent. Le récit se dépouille de la plupart des artifices narratifs pour se resserrer autour de la figure solaire et torturée de Cavafy qui circule entre le monde extérieur - ce Paris palpitant, ces figures charismatiques croisées ou évoquées, ces lieux mythiques - et son monde intérieur - où cours-je, où vais-je, dans quel état j'erre ? On est clairement très proche d'un projet tel que celui de Mrs Dalloway de Virginia Woolf avec cette déconstruction du récit traditionnel et cette fluctuation perpétuelle des discours - notamment ce recours fréquent au discours indirect libre. Vous connaissez mon amour incommensurable pour le livre et l'auteure anglaise sus-nommés ; vous vous doutez donc comme j'étais enthousiaste à l'abord du roman d'Ersi Sotiropoulos.

Et cependant il y avait des poèmes qui se concentraient simplement sur un infime détail, songea-t-il. Ils attrapaient un fil, une petite trame du cycle de la vie. Une chose presque inexistante dans le fatras général des passions et des évènements. Ils l’attrapaient et le décortiquaient. Et ces compositions qui s’inspiraient d’un rien s’avéraient être parfois des chefs-d’œuvre.

Sauf qu'évidemment, je me suis assez rapidement essoufflée. Lorsqu'on a déjà côtoyé l'excellence dans un domaine, cela rend particulièrement exigeant. Objectivement, ce roman est loin d'être mauvais pourtant, bien au contraire. Le style d'Ersi Sotiropoulos regorge de petites perles sensibles et poétiques à l'occasion et son style est fluide la plupart du temps. Malheureusement, sur la longueur - 300 pages - il m'est apparu bavard et vain. Je n'y ai pas retrouvé l'harmonie, l'équilibre, la musicalité nécessaires pour faire tenir le projet sur la longueur sans qu'un sentiment de vacuité totale ne se développe. Soyons clairs, ce me semble de toutes façons un exercice impossible à tenir sur le format du roman, à part par Woolf. Sans le talent indicible de cette dernière, cela donne malheureusement un livre qui manque d'éblouissements et de consistance, dont on ressort ennuyé la plupart du temps et dont on ne retire finalement pas grand chose. Je suis un peu sévère, j'en conviens, et je reconnais aussi avec regret que cela souffre principalement de mon incapacité à reléguer au placard le fantôme de Woolf, tant je suis persuadée qu'elle aurait fait de ce projet une oeuvre magistrale. Mais tant pis. Un peu d'exigence littéraire ne fait pas de mal, à l'occasion.

10:28 Publié dans Littérature grecque, Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : ce qui reste de la nuit, ersi sotiropoulos, poésie, constantin cavafy, paris, xixème siècle, création, voyage, monologue intérieur, homosexualité, alexandrie

16/12/2016

Les sept vies des chats d'Athènes de Takis Théodoropoulos

Les sept vies des chats d'Athènes de Takis Théodoropoulos, Sabine Wespieser, 2015, 154p.

Contrairement au chien, pour qui la laisse et le collier font office d’attributs existentiels, le spectacle d’un chat attaché est aussi absurde que l’image d’un pingouin attendant son tour à l’entrée d’un cinéma. On ne saurait qualifier un chat, fût-il dépourvu de tout (domicile fixe, nom de baptême, prénom de la mère ou qualité professionnelle), de "pauvre clochard".

Car les chats, ou plutôt les sept-âmes, n’ont que faire de brevet, particule ou pedigree. Ils n’éprouvent pas non plus le besoin de justifier leur existence par la démonstration de sentiments philanthropiques en escortant quelque malvoyant ou en aboyant afin de protéger la fortune de leur maître.

Le chat n’aboie jamais. Il n’agite pas non plus la queue en signe de reconnaissance. Car le chat est un chat. Qu’il soit matou, minet ou simple chat de gouttière, il demeure ce félin indomptable qu’il n’a jamais cessé d’être. p. 9

Vous l'aurez compris : il est question de chats.

Non pas de chats à sa mamie, en boule sur la couette, de chats trop gâtés, encore moins de chats castrés : ici, les chats sauvages reprennent le pouvoir et la pleine possession des rues d'Athènes. Les jeux olympiques pourtant les menacent : dans la grande course à l'éblouissement général et à la salubrité de façade, les chats sauvages ne sont pas exactement les bienvenus. Mais cette élimination programmée est sans compter une curieuse organisation menée tambour battant par une tripotée de mamies ahuries et un gourou à mi-chemin entre le sérieux universitaire et l'hallucination complète. Ces derniers militent pour la sauvegarde impérative des chats sauvages en ce qu'ils sont la réincarnation des antiques philosophes grecs, derniers garants d'une élévation de l'âme, d'une grandeur de l'esprit et d'une liberté éternellement conquise sur l'abrutissement.

A coups d'opérations loufoques, un poil ridicules et de débats de la plus haute importance sur l'horreur de la castration féline ou l'apparence du vénéré Platon, Takis Théodoroupoulos crée une fable amusante, qui a le mérite de ne pas se draper de prétention, sur le grignotage d'une société de consommation un peu trop étouffante et sur l'utopisme à outrance. D'un côté comme de l'autre, ça égratigne mine de rien : comme d'habitude, on finit par se dire que le juste milieu a surtout du bon. Finalement, les seuls qui tiennent la route, ce sont les chats (mais ça n'étonnera personne) : dignes philosophes en effet, ils regardent, stoïques, les hommes s'époumoner pour des broutilles et devenir les pitres de causes jadis justes.

Le must, étant, à mon sens, l'appendice final constitué des biographies fictives de nos philosophes félins. Toutes reprennent avec finesse des éléments de la vie véritable et de la philosophe du panthéon invoqué tout au long du livre. C'est fin, savoureux, éclairé, et suffisamment bref pour être dégusté comme des bonbons au gré du vent (ou d'une tasse de thé avec un carré de chocolat, puisque le cliché de la blogueuse littéraire me guette). On en redemanderait, de ces chats philosophes !

Démocrite

Déçu, au dire de M. Ioannis Dimitracopoulos, par la rigueur de la science moderne, le soyeux Démocrite avait décidé de vivre dans le quartier de Kéfalari, à Kifissia (où jadis Hérode Atticus possédait sa demeure), afin d'y goûter la fraîcheur du climat. Pourléchant sans relâche sa toison et ronronnant de plaisir, il ne cessait de répéter ce principe général : "En réalité, nous ne connaissons rien avec certitude." p. 116

Deuxième participation à l'année grecque de Yueyin et Cryssilda

Deuxième participation à l'année grecque de Yueyin et Cryssilda

19:12 Publié dans Challenge, Littérature grecque, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (4)