14/10/2017

L'arrache-cœur de Boris Vian

L'arrache-cœur de Boris Vian, Le livre de poche, 2014[1953], 222p.

28 août

Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleur et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. Des insectes pointus avaient creusé le sol de mille petits trous ; sous les pieds, c'était comme de l'éponge morte de froid.

Jacquemort avançait sans se presser et regardait les calamines dont le cœur rouge sombre battait au soleil. A chaque pulsation, un nuage de pollen s'élevait, puis retombait sur les feuilles agitées d'un lent tremblement. Distraites, des abeilles vaquaient.

Cela faisait une éternité, me semble-t-il, que je n'avais pas replongé dans les univers florissants et abracadabrantesques de Boris Vian. En mettant les pieds dans le délicieux incipit ci-dessus, c'est instantanément un vent frais qui prend aux tripes, où tout respire la vie et l'audace - et j'aime l'idée que l'un n'aille quasiment jamais sans l'autre chez cet auteur inclassable.

Cela faisait une éternité, me semble-t-il, que je n'avais pas replongé dans les univers florissants et abracadabrantesques de Boris Vian. En mettant les pieds dans le délicieux incipit ci-dessus, c'est instantanément un vent frais qui prend aux tripes, où tout respire la vie et l'audace - et j'aime l'idée que l'un n'aille quasiment jamais sans l'autre chez cet auteur inclassable.

Jacquemort se promenait donc un beau matin dans ce paysage de création perpétuelle, lorsqu'il entendit un cri lointain. En bon médecin qu'il est - vide, qui plus est, donc avide de sucer la connaissance d'êtres tout pleins de vie - il se précipite à travers champs. Il s'avère que Clémentine est en travail, seulement affublée d'une bonne stupide. Son mari est enfermé à côté depuis plusieurs mois : elle ne peut plus le voir et ne veut plus être vue. Jacquemort est psychiatre mais qu'importe ! Il aide à la naissance des trumeaux, des petits garçons pas comme les autres - surtout Citroën. La mère, le père, le psy et les enfants : tout ce petit monde se met à cohabiter le plus naturellement du monde, c'est-à-dire non sans heurts et difficultés, engueulades et incongruités. Petit à petit, la mère décline, le père est évincé, le psy apprend à connaître et se remplit au détriment des autres et les enfants volent. C'est toujours la vie audacieuse mais qui se teinte de quelque chose de plus sombre, de plus acide, de plus acéré. La loufoquerie commence doucement à ne plus être drôle.

Dernier roman de Boris Vian, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est d'une noirceur assez implacable. Il faut se garder de concevoir les images flamboyantes et un peu folles comme nécessairement légères. Bien au contraire : elles ne révèlent que plus durement - elles réfléchissent par une savante inversion, -l'horreur et la bassesse. Dans L'arrache-cœur, toute l'organisation sociale vole en éclat à commencer par le pilier de base. Le couple, dès le départ, part à vau l'eau. L'arrivée proche des enfants a déjà commencé à détraquer la relation entre Angel et Clémentine - et, pour être précis, c'est Clémentine qui a déjà commencé à partir en vrille (d'aucuns diront que l'expérience de Vian lors de son premier mariage n'y est pas pour rien). Mine de rien, l'enfant n'a rien du ciment du couple. La naissance finit de faire péricliter ce qui était déjà moribond et, le père parti en mer (goûte l'homophonie, ami lecteur), la mère se recentre sur le foyer restreint. A mesure que les trumeaux grandissent, elle les grignote. L'espace rapetisse sous le joug de quelques angoisses exigeantes ; et les garçons doivent se soumettre à une aile maternelle dévorante. La protection devient maladive, ahurie, insensée. Les enfants, oisillons en ébullition, doivent se contenter de moins en moins d'espace et de vie.

Oui, voilà les deux choses terrifiantes, évidemment : qu'ils grandissent et qu'ils sortent du jardin. Que de dangers à prévoir. C'est vrai, une mère doit tout prévoir.

Dans ce foutoir familial, la psychiatrie en prend pour son grade au passage. Jacquemort n'est qu'une enveloppe. Né déjà adulte, il n'est pourtant rien. Il n'a ni passion ni sentiment ; il n'est qu'un réceptacle qui attend avidement d'être abreuvé d'autrui. A force de boire cet autre compatissant - car le patient semble bien plus compatissant que le médecin affamé -, il le vampirise purement et simplement. Son premier sujet, un chat noir aimable, devient une présence fantomatique laissé aux quatre vents après quelques séances avec lui. Ainsi, la psychiatrie ne guérit pas : elle amenuise encore plus. Et quand il ne peut pas psychiatrer, Jacquemort profite des charmes de la bonne, au passage. Décidément, le médecin est celui qui profite, qui prend et jette au gré de son pouvoir et de sa volonté. Voilà qui fait froid dans le dos.

Je suis vide. Je n’ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n’assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations, et rien ne me reste. Je n’assimile pas, ou j’assimile trop bien …, c’est la même chose. Bien sûr, je conserve des mots, des contenants, des étiquettes ; je connais les termes sous lesquels on range les passions, les émotions mais je ne les éprouve pas.

Et que dire de la société, incarnée ici en une charmante et cruelle petite communauté bucolique ? On met à mort publiquement celui qui sort des clous, on traite les apprentis comme des bêtes de somme, on ridiculise et vilipende les vieux dont le faîte est une foire aux bestiaux hallucinantes, on conspue et l'on fait mine de respecter, ne respectant rien. Tout cela fait et dit, on se dédouane, surtout, de toute cette honte d'agir comme une ordure sur un homme désigné pour porter celle de tous : l'homme le plus riche du village mais qui ne fera jamais rien de tout cet or parce qu'on ne se rachète pas une conscience.

Au fond, Boris Vian ne parle pas par métaphores. Au contraire, il utilise nos propres images pour les prendre au pied de la lettre. Les enfants, dans L'arrache-coeur, ont véritablement la faculté de voler comme des oiseaux libres. On traite vraiment les ouvriers et les personnages âgées comme des animaux... C'est une claque monumentale que de lire ce qui n'est d'habitude que du ressors de l'expression sans conséquence. Le voile du monde se découvre noir et pessimiste. Ce roman véhicule une tristesse assez incroyable, mais c'est une belle lecture, nécessaire, vivifiante, magistrale. Jusqu'au bout, puisque c'est son dernier roman, Boris Vian aura été d'une impressionnante et surréaliste lucidité.

59 janvril

Il tombait une pluie fine et pernicieuse, et on toussait. Le jardin coulait, gluant. On voyait à peine la mer, du même gris que le ciel, et dans la baie, la pluie s'inclinait au gré du vent, hachait l'air de biais.

Il n'y a rien à faire quand il pleut. On joue dans sa chambre. Noël, Joël et Citroën jouaient dans leur chambre. Ils jouaient à baver. Citroën, à quatre pattes, cheminait le long de la bordure du tapis et s'arrêtait à toutes les taches rouges. Il penchait la tête et se laissait baver. Noël et Joël suivaient et tâchaient de baver aux mêmes endroits.

Délicat.

14:36 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : maternité, baby blues, enfant, trumeaux, liberté, couple, séparation, fuite, psychiatre, psychiatrie, critique, vide, société, métaphore, claque, chef d'oeuvre

04/02/2017

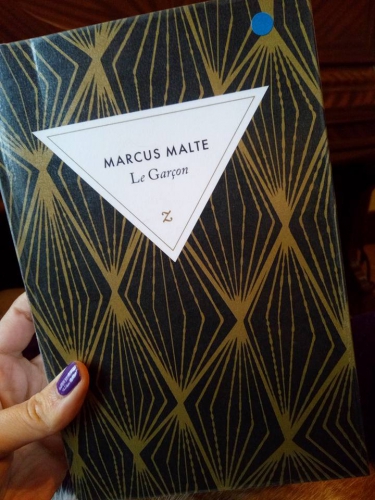

Le Garçon de Marcus Malte

Même l’invisible et l’immatériel ont un nom, mais lui n’en a pas. Du moins n’est-il inscrit nulle part, sur aucun registre ni aucun acte officiel que ce soit. Pas davantage au fond de la mémoire d’un curé d’une quelconque paroisse. Son véritable nom. Son patronyme initial. Il n’est pas dit qu’il en ait jamais possédé un. Plus tard, au cours de l'histoire, une femme qui sera pour lui sœur, amante et mère, lui fera don du sien, auquel elle accolera en hommage le prénom d'un célèbre musicien qu'elle chérissait entre tous. Il portera également un nom de guerre, attribué à l'occasion par les autorités militaires en même temps que sa tenue réglementaire d'assassin. Ainsi l'amour et son contraire l'auront baptisé chacun à sa façon. Mais il n'en reste rien. Ces succédanés aussi seront voués à disparaître à la suite de cette femme et de cette guerre et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel elles avaient pris part. p. 8

J'ai beau ne pas beaucoup verser dans la brûlante actualité littéraire présentement, je n'ai pas su résister à l'appel de ce roman à force de chroniques élogieuses chez bien des blogueuses que j'apprécie. Et voilà qu'au détour d'un rayon de la médiathèque, il était là, qui m'attendait. Un des rares romans de la rentrée littéraire encore sur sa table d'exposition : il fallait que ce soit celui-ci ! Ce fut un signe comme un autre. Qu'à cela ne tienne ! Garçon, me voilà !

Toute première page et première impression : quel incipit ! Poétique, mystérieux, total. En un moment : éblouissant. Il ne m'en faut pas plus pour plonger tête baissée dans le récit et découvrir cette atmosphère que j'aime tant, que j'avais déjà savourée chez Garcia Marquez ou chez Sylvie Germain (différemment mais toujours sublime) - un mélange savoureux d'âpreté très réaliste et de magie toute lumineuse. Le Garçon, c'est de bout en bout ce tourbillon incongru des saveurs, épicé, acide ou brûlant.

Nous ne saurons jamais qui est le garçon. Tel un personnage de conte - la vie n'est-elle pas un conte lorsqu'on l'envisage avec de la hauteur et sous la bonne lumière ? - il évolue sans véritable identité. Il est cet être sans visage, sans traits très définis, qui pourrait être n'importe qui et campe pourtant, solide, un physique que l'on ressent puissant et très tendre. A mesure de son périple dans la vie, dans le monde, dans les villages de France et de Navarre, le garçon apprend à être un homme - ce que sa mère, avec qui il vivait jusqu'ici reclus, en Perceval moderne, avait omis de lui enseigner. La présence même de l'autre lui était jusqu'ici inconnue. Il apprend à côtoyer ses semblables donc, se sentant appelé par l'humanité comme un loup par sa meute. Les débuts sont difficiles : l'autre n'est pas toujours tendre. Il fait l'expérience du labeur, des moqueries et plus que tout, de la mort qui défait inlassablement les liens doucettement créés.

C'est un temps de mue. Corps et âme. Les poils chassent le duvet et la lucidité déchire de ses griffes acérées le voile de l'innocence - et la voilà qui pointe à travers les lambeaux son triste museau d'huissier. on peut en prendre le pari. assis le soir le regard dans le feu et les lèvres qui ânonnent en silence. C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements. p. 174

Et voilà qu'au détour d'un chemin, c'est la rencontre suprême, l'éclair, l'accident : l'amour ! C'est cette voiture qui envoie valser sa roulotte solitaire et le garçon, blessé, est recueilli par un vieux père et sa fille. Elle le soigne, elle lui joue encore et encore du piano comme elle lui chanterait son affection d'abord, puis sa passion. Le garçon, jusqu'ici, avait appris à être un homme. Il apprend à présent à être amant. Au passage, et subtilement, Marcus Malte transforme son verbe en une prose libertine, plus cinglante, plus humide qu'auparavant, non sans conserver le pouvoir d'emporter le lecteur avec une fougue impressionnante.

Pores, poils, pulpe alimentent le feu. L'esprit encense, le sang bouillonne et les humeurs coulent, s'expriment, diffusent à l'envi. Le décor varie mais c'est leur corps qui est le vrai théâtre de leur concupiscence. p.262

Voyage, amour : et puis la mort. On le sait dès le départ, comme dirait Ferré, il faudra qu'il y ait le guerre. On le sait bien. Et dans tout ce récit intemporel, qui pourrait être n'importe quand, voilà que la guerre marque le temps fatalement, irrémédiablement. Tranchées, obus, boucherie. On sait où le garçon s'en est allé, on sait dans quel marasme il a perdu un peu de son âme. Le style devient visqueux, puant - d'une sensorialité prégnante à l'image de ce qu'a dû être le quotidien des Poilus. De longues et terribles phrases s'enroulent autour du lecteur, on étouffe, on voudrait en sortir - quand les phrases ne se font pas soudain courtes pour devenir gifles. Mais puisque le garçon tient, on poursuit, on ne plie pas sous la virtuosité des mots, on marche nous aussi sur les sentiers, on court aussi sous la mitraille, on enfonce aussi la lame dans le cou de l'ennemi.

Et maintenant ils marchent.

C'est un pays de labours. Un pays de fermes, de villages, de blé, de vignes, de vaches, d'églises. C'est un pays de pis et de saints. C'était. La magie de la guerre. Qui tout transforme, hommes et relief. Mets un casque sur le crâne d'un boulanger et ça devient un soldat. Mets un aigle sur son casque et ça devient un ennemi. Sème, plante des graines d'acier dans un champ de betteraves et ça devient un charnier. Plus fort que W. C. Harding. Plus vaste. Le grand cirque, la caravane. La parade monstre.

Ils marchent. p. 355

De tout ça, que reste-t-il ? J'aimerais pouvoir me souvenir de bien plus, être capable de réciter des passages entiers. La mémoire est toujours bien défaillante au regard d'un livre qu'on a aimé ! Je conserve pourtant l'essentiel, probablement : cette certitude d'avoir vécu un sacré beau voyage comme la littérature de talent en a le secret. D'avoir touché du doigt et des yeux une vie pleine, entière, ronde comme un perle rare ; subtile et ombreuse comme l'est toute vie de chair et d'os.

- Les gens du voyage, dit Brabek. C'est ainsi qu'on les nomme. Mais au bout du compte, est-ce que nous ne sommes pas tous du voyage ? p. 163

Le Garçon de Marcus Malte, Zulma, 2016, 535p.

Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson

Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson

3ème participation

20:13 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : le garçon, marcus malte, amour, vie, voyage, humanité, nom, guerre, première guerre mondiale, talent, chef d'oeuvre, coup de coeur

03/05/2012

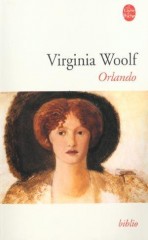

Orlando de Virginia Woolf

Préambule lyrique à la romancière impeccable, à la parfaite magicienne ès Lettres anglaises.

Ô brillante, piquante et perspicace Virginia ! Je crois prétentieusement te connaître et voilà que tu me surprend encore. Comment ?! Tu n'as pas écrit que de sublimes livres où le temps file avec un brin d'angoisse ? Tu sais aussi t'amuser de quelques facéties d'apparence légères ? Mais alors, tu n'as laissé aucun talent à personne, petite coquine surdouée ! Je ne peux que me pâmer devant ce génie total qui jamais ne déçoit. Malgré ta tête de poisson chafouin, il n'y a pas à dire : personne ne t'arrive à la cheville !

*

Orlando de Virginia Woolf, ed. Le livre de poche, 319p.

Orlando naît au XVIe siècle sous les traits d'un maladroit jeune homme plein de fougue et de promesses. Lorsqu'il ne profite pas de sa côte d'enfer auprès de la reine Elizabeth, il vaque avec mélancolie sur ses terres anglaises, et il pense, et il écrit. Déjà, le démon (ou le dieu, qui sait?) de la poésie l'étreint fermement. Mais la poésie, mes aïeux, n'est pas une carrière digne d'un homme de son rang et certaines moqueries se chargeront de le lui rappeler. Il écrit donc en secret et c'est sur son sein qu'il cache son précieux manuscrit. Au gré de cette plume frénétique, les siècles filent comme l'éclair ! Orlando, lui, est toujours là, bientôt en Turquie où il devient ambassadeur de la couronne et fait bombance à plaisir.

Puis ce qui devait arriver arriva : Orlando ne se réveille plus pendant une semaine après une fête assommante. Tout le monde s'alarme mais pas de panique : il n'est pas mort, seulement en train de changer de sexe (normal quoi). En cette fin de XVIIe, Orlando devient femme avec le plus grand naturel, rejoint une troupe de bohémiens jusqu'à se faire rattraper par l'appel du Verbe et rentre enfin en Angleterre. Elle (puisqu'à présent, c'est ainsi qu'il faut désigner Orlando) a pour projet d'y trouver la vie et un amant dans un XVIIIe siècle en pleine effervescence intellectuelle, expression ravissante d'une liberté éclairée pleine d'élan. Tout ceci en attendant l'époque victorienne, plombante à mourir certes, mais qui lui offrira d'être enfin reconnue pour sa plume séculaire.

Autant vous le dire tout de suite (mais vous l'aurez déjà compris à la lecture de mon préambule lyrique à trois balles) : ce livre est EXTRAORDINAIRE. Il n'est pas juste bon ou excellent, il est au-dessus de tout le reste du gratin. Il est un peu comme cet imbattable macaron framboise/violette à 15€ pièce pour lequel vous vendriez père et mère sans hésitation. Bon, je vous rassure, ici vous n'aurez besoin de vendre personne vu le prix très abordable du Livre de Poche et vous passerez un moment de pure jouissance littéraire, j'en mets ma main au feu.

Commençons par le commencement : Ce livre est drôle. Oui, mesdames, messieurs, Virginia Woolf n'a pas écrit que des livres très sérieux (certains diront chiants comme la pluie, mais il ne faut pas les écouter bien sûr), elle a aussi écrit l'Orlando que voilà. Remontons un peu le temps et comprenons en quelques mots le projet de l'auteur : Virginia Woolf venait de finir La promenade au phare en 1927, roman pour lequel elle a le plus puisé dans son histoire familiale, en tout cas, de la manière la moins déguisée. Et comme toujours après un roman, Virginia était plombée physiquement et moralement. A cette même époque, elle entretient une vive amitié (que beaucoup de commentateurs pensent plus qu'ambigüe) avec Vita Sackville West, également écrivain et notoirement bisexuelle. Dans l'optique d'une parenthèse légère dans l'écriture (parce que Mrs Dalloway et La promenade au phare, fallait quand même se les écrire, chers amis), elle imagine une facétie littéraire comme un hommage à la sensualité, la liberté, l'esprit opulent et original de son amie sous la forme de ce personnage androgyne et poétique. Le projet était donc clairement un intermède dans son travail d'écrivain, un aparté drôlatique.

Aussi, n'y cherchez pas, je vous prie, une quelconque cohérence, une once de véracité (comme j'ai pu le lire dans une chronique lue au hasard sur la toile). Ce livre n'est pas un ouvrage de SF où la construction d'un monde se présente comme plausible au lecteur. Ici, de bout en bout, tout n'est que prétexte au jeu littéraire et au déguisement de propos plus sérieux. Certains personnages traversent les siècles comme Orlando, d'autres pas, des évènements surviennent sortis de nulle part... Tout ceci n'a aucune importance. Tout ceci est un décor de théâtre en carton pâte.

Et donc, disais-je, on rit, on sourit fréquemment - mais certainement pas de gags gratuits : Chaque trait d'esprit est un clin d'oeil à l'endroit de la littérature, de l'Histoire, des sexes, de l'amour, de la société, de la nature. Tout y passe dans un florilège de perspicacité et de subtilité.

Même si ça reste du Woolf avec de longues phrases poétiques à points virgule, pléthore de références intertextuelles diverses, et du snobisme saupoudré un peu partout, il n'en reste pas moins que c'est un tel bonheur de lecture ! Elle offre un regard tellement frais et décalé sur le travail d'écrivain, sur les problématiques de la création, sur la vie en général, la contemplation, la nature et la mélancolie qu'on boit son verbe avec le sourire de la jouissance pure et parfaite.

Je clos ici mon exposé dithyrambique (veuillez m'excusez, je suis à 300% concernant Virginia Woolf), en espérant qu'il vous donnera l'envie folle d'aller tester Orlando !

Challenge Un classique par mois

Challenge Un classique par mois

Mai 2012

Ce billet fonctionne aussi de manière rétroactive pour les challenges 2013 :

"Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)

"Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)

et le Challenge Virginia Woolf chez Lou

et le Challenge Virginia Woolf chez Lou

*

Extrait :

"Pour nous résumer, et contrairement au romanciers qui peut prendre le temps de défroisser la soie chiffonnée et tout ce qui en découle, nous dirons qu'Orlando était un gentilhomme atteint par l'amour de la littérature. [...]

En ces jours de solitude, la maladie gagna rapidement en force. Il lisait souvent six heures d'affilée dans la nuit et, quand on venait chercher ses ordres pour l'abattage du bétail ou la récolte de l'orge, il respoussait le folio qui l'absorbait et n'avait pas l'air de comprendre ce qu'on lui disait. Les choses allaient donc assez mal et cela fendait le coeur de Hall, le fauconnier, de Giles, le palefrenier, de Mrs Grimsditch, l'intendante et de Mr Dupper, le chapelain. Un beau gentilhomme comme lui, disaient-ils, n'avait que faire des livres. Qu'il laisse les livres, disaient-ils, aux paralytiques et aux moribonds.

Mais le pire était encore à venir. Une fois que la maladie de la lecture exerce son emprise sur l'organisme, elle l'affaiblit tant que l'individu devient une proie facile pour cet autre fléau qui gîte dans l'encrier et couve sous la plume. Le malheureux se met à écrire. C'est déjà grave chez un pauve homme qui n'a pour tout bien qu'une chaise et une table sous un toit qui prend l'eau (après tout, il n'a pas grand chose à perdre), mais cette condition devient extrêmement pitoyable quand elle touche un homme riche qui possède des maisons et du bétail, des servantes, des ânes et du linge, et se met à écrire malgré tout.

La saveur de toutes ces choses le déserte ; il est criblé de pointes de feu, rongé par la vermine. Il donnerait jusqu'à son dernier sou (telle est la malignité du germe) pour écrire un seul petit livre et se retrouver célèbre ; mais tout l'or du Pérou ne peut lui acheter le trésor d'un vers bien tourné. Si bien qu'il finit poitrinaire et malade, il se fait sauter la cervelle, il tourne son visage contre le mur. Peu importe l'attitude dans laquelle on le retrouve. Il a franchi le seuil de la Mort, il a connu les flammes de l'Enfer."

09:00 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : orlando, woolf, chef d'oeuvre, écriture, vie, poésie