05/05/2014

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Folio SF, 2000 [1953], 212p.

Dans un futur indéterminé, les livres ne sont plus en odeur de sainteté. Bien au contraire, ils sont accusés d'empêcher le bonheur de la population ; un bonheur qui se veut nivelé par le bas, où la réflexion et la culture ne sont que des instruments néfastes. Il s'agit de se lover dans un bonheur immobile, douillet, lisse. Rien ne doit venir troubler cette quiétude. L'humanité est devenue une moule sur son rocher. Dans cette société de la bêtise heureuse, les pompiers ont changé de statut : ils n'éteignent plus les feux mais les allument et font s'envoler dans une folle autodafé livres et maisons qui les abritaient. C'est cette profession qu'exerce Guy Montag et il se croit pleinement heureux en compagnie de sa femme Mildred et de leur famille virtuelle retranscrite en permanence sur écrans. Jusqu'au jour où il rencontre la jeune Clarisse. Adolescente originale, elle se promène la nuit, regarde les étoiles et aime discuter avec autrui. Toute chose qui ne se fait plus au risque d'ouvrir une brèche dans la surface lisse de l'existence ; ce qui se passe exactement avec Montag. Cette rencontre et les entrevues informelles qui en découlent l'invitent à se poser la question de son propre bonheur. Est-il vraiment heureux, au fond ? La réponse est évidemment non. Sous la surface, c'est le vide qui s'y cache et cette prise de conscience crée une cassure chez Montag. Mais alors, les livres - ou plutôt le savoir qu'ils renferment - dans tout ça ? Sont-ils si dangereux comme on le lui a toujours inculqué ou bien sont-ils la possibilité d'une nouvelle société ?

Dans un futur indéterminé, les livres ne sont plus en odeur de sainteté. Bien au contraire, ils sont accusés d'empêcher le bonheur de la population ; un bonheur qui se veut nivelé par le bas, où la réflexion et la culture ne sont que des instruments néfastes. Il s'agit de se lover dans un bonheur immobile, douillet, lisse. Rien ne doit venir troubler cette quiétude. L'humanité est devenue une moule sur son rocher. Dans cette société de la bêtise heureuse, les pompiers ont changé de statut : ils n'éteignent plus les feux mais les allument et font s'envoler dans une folle autodafé livres et maisons qui les abritaient. C'est cette profession qu'exerce Guy Montag et il se croit pleinement heureux en compagnie de sa femme Mildred et de leur famille virtuelle retranscrite en permanence sur écrans. Jusqu'au jour où il rencontre la jeune Clarisse. Adolescente originale, elle se promène la nuit, regarde les étoiles et aime discuter avec autrui. Toute chose qui ne se fait plus au risque d'ouvrir une brèche dans la surface lisse de l'existence ; ce qui se passe exactement avec Montag. Cette rencontre et les entrevues informelles qui en découlent l'invitent à se poser la question de son propre bonheur. Est-il vraiment heureux, au fond ? La réponse est évidemment non. Sous la surface, c'est le vide qui s'y cache et cette prise de conscience crée une cassure chez Montag. Mais alors, les livres - ou plutôt le savoir qu'ils renferment - dans tout ça ? Sont-ils si dangereux comme on le lui a toujours inculqué ou bien sont-ils la possibilité d'une nouvelle société ?

J'ai lu de tous les avis sur ce roman. Des chroniques dithyrambiques et de grosses déceptions. Pour faire le tri dans ces avis partagés, il faut faire un point sur son genre. SF certes mais SF sans monstres, sans martiens, sans aventures à tire l'arigot et sans divertissement particulier, c'est un fait. Tout simplement parce que, dans la lignée de George Orwell peu de temps avant lui, Ray Bradbury propose une dystopie qui, sous couvert de science-fiction, nous invite à une réflexion profonde et toujours d'actualité sur nos sociétés contemporaines. Le livre lui-même fustige le divertissement gratuit, sans conscience ni conséquence, où l'être ne rechercherait que l'abrutissement, l'évasion, le laisser-aller neuronal. Autant dire que si l'on recherche ici un bouquin de SF de ce type-là (comme ce pourrait être le cas pour n'importe quel genre littéraire d'ailleurs), c'est évidemment raté. Moi-même, j'avoue avoir trouvé quelques épisodes un peu longs mais il me semble que c'est typiquement le genre de livres avec lesquels il faut passer outre ces détails de surface car là n'est pas le propos fondamental. Puisque nous en somme néanmoins à la facture, il me faut souligner l'excellent style de Ray Bradbury qui fait preuve d'une poésie particulière - et les métaphores de s'enchaîner sans complexe dès les premiers chapitres du roman. A de nombreuses reprises, il fragmente son propos pour rendre compte des aspérités qui se créent chez son protagoniste. J'ai vraiment aimé retrouver ce souci du style qui ne cède pas à la facilité d'une progression accrocheuse mais peu exigeante. Au fond, je pense que ce roman plairait bien plus à des lecteurs habituellement peu voire pas fan du tout de SF et inversement parce que la forme n'est qu'un prétexte au fond.

Et ce fameux fond, d'ailleurs, est plutôt terrifiant par son actualité, bien que j'y vois un poil plus d'optimisme que dans 1984 d'Orwell. Certes, on ne brûle plus les livres en occident comme le souligne la préface. Mais derrière cette métaphore purificatrice plutôt ironique, l'auteur souligne notre tendance sociétale à glisser doucement vers la stupidité la plus déconcertante d'un pas décidé. L'avalanche des outils qui n'ont plus pour but de nous élever mais de nous conforter dans la médiocrité est particulièrement bien envisagée par Bradbury dès 1953. Le meilleur moyen de tuer les livres est de tuer chez l'homme l'envie de les lire, ni plus ni moins. Et rien de tel que quelques écrans allumés en permanence, quelques discours propagandistes sous couvert de bonheur altruiste et la crainte de l'incendie pour y parvenir. La quête démesurée d'un bonheur qui ne souffre pas la contradiction et la différence est devenue une dictature de la pensée unique. Si tout cela fait froid dans le dos et je réitère ma conviction que nous n'en sommes actuellement pas très loin, Fahrenheit 451 est aussi une merveilleuse déclaration d'amour aux livres et à la culture. Dans la troisième partie du roman, Montag fuit et rejoint une congrégation informelle et itinérante dont les membres résistent en retenant par coeur le contenu fabuleux des livres. Ici Les voyages de Gulliver, La République de Platon ou L'Ecclésiaste. Au fond, le livre n'est qu'un écrin. Ce qui compte, c'est le savoir et ce que l'on fait de ce savoir. Conscient de n'être à leur tour que des écrins, ils retournent à la civilisation récemment dévastée par une guerre pour distribuer ces éléments de réflexion aux hommes afin, espèrent-ils, d'enrayer notre tendance à la destruction perpétuelle. Quel beau message d'espoir ! J'ai trouvé cette fin excellente : suffisamment ouverte et soumise aux aléas des êtres et du monde pour ne pas être un happy end facile, mais suffisamment lumineuse pour nous donner envie de continuer à lire, à parler de nos lectures pour porter ce goût et ce pouvoir du savoir. J'avoue qu'en tant que prof, je n'ai pu qu'être touchée de me dire que là était pour moi l'essence même de mon métier.

Et ce fameux fond, d'ailleurs, est plutôt terrifiant par son actualité, bien que j'y vois un poil plus d'optimisme que dans 1984 d'Orwell. Certes, on ne brûle plus les livres en occident comme le souligne la préface. Mais derrière cette métaphore purificatrice plutôt ironique, l'auteur souligne notre tendance sociétale à glisser doucement vers la stupidité la plus déconcertante d'un pas décidé. L'avalanche des outils qui n'ont plus pour but de nous élever mais de nous conforter dans la médiocrité est particulièrement bien envisagée par Bradbury dès 1953. Le meilleur moyen de tuer les livres est de tuer chez l'homme l'envie de les lire, ni plus ni moins. Et rien de tel que quelques écrans allumés en permanence, quelques discours propagandistes sous couvert de bonheur altruiste et la crainte de l'incendie pour y parvenir. La quête démesurée d'un bonheur qui ne souffre pas la contradiction et la différence est devenue une dictature de la pensée unique. Si tout cela fait froid dans le dos et je réitère ma conviction que nous n'en sommes actuellement pas très loin, Fahrenheit 451 est aussi une merveilleuse déclaration d'amour aux livres et à la culture. Dans la troisième partie du roman, Montag fuit et rejoint une congrégation informelle et itinérante dont les membres résistent en retenant par coeur le contenu fabuleux des livres. Ici Les voyages de Gulliver, La République de Platon ou L'Ecclésiaste. Au fond, le livre n'est qu'un écrin. Ce qui compte, c'est le savoir et ce que l'on fait de ce savoir. Conscient de n'être à leur tour que des écrins, ils retournent à la civilisation récemment dévastée par une guerre pour distribuer ces éléments de réflexion aux hommes afin, espèrent-ils, d'enrayer notre tendance à la destruction perpétuelle. Quel beau message d'espoir ! J'ai trouvé cette fin excellente : suffisamment ouverte et soumise aux aléas des êtres et du monde pour ne pas être un happy end facile, mais suffisamment lumineuse pour nous donner envie de continuer à lire, à parler de nos lectures pour porter ce goût et ce pouvoir du savoir. J'avoue qu'en tant que prof, je n'ai pu qu'être touchée de me dire que là était pour moi l'essence même de mon métier.

Les livres intemporels et primordiaux ne sont pas légions dans tout ce qui nous tombe régulièrement sous les yeux. Souvent, on referme un livre en se disant qu'il est bien agréable mais il y a fort à parier, si on n'en rédige pas une chronique dans les jours qui suivent, qu'on en aura oublié les trois quarts rapidement. Et puis, il y a les autres livres, ceux que l'on oublie pas et auxquels on reviendra. Je peux ajouter Fahrenheit 451 à ces livres-là.

Challenge des 100 livres à avoir lus chez Bianca

Challenge des 100 livres à avoir lus chez Bianca

13eme lecture

Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo

Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo

1ere participation catégorie SF

07:00 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature anglophone, Réflexion, SF/Fantasy | Lien permanent | Commentaires (18)

28/04/2014

Dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden

Dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden, traduit de l'anglais par Michel Lederer, Albin Michel, 2014, 598p.

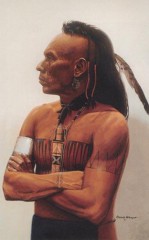

S'il m'arrive régulièrement de lire des romans amérindiens, rares sont ceux qui remontent aussi loin dans l'Histoire. Avec Joseph Boyden et ce dernier roman violemment passionnant, il n'est plus question de l'épique conquête de l'Ouest étasunienne ou de la survivance identitaire actuelle. Le lecteur est plongé quelques siècles plus tôt, dans le Canada du XVIIeme siècle, que Fennimore Cooper avait idéalement ébauché dans Le dernier des Mohicans, non sans brio mais avec un manichéisme suranné.

S'il m'arrive régulièrement de lire des romans amérindiens, rares sont ceux qui remontent aussi loin dans l'Histoire. Avec Joseph Boyden et ce dernier roman violemment passionnant, il n'est plus question de l'épique conquête de l'Ouest étasunienne ou de la survivance identitaire actuelle. Le lecteur est plongé quelques siècles plus tôt, dans le Canada du XVIIeme siècle, que Fennimore Cooper avait idéalement ébauché dans Le dernier des Mohicans, non sans brio mais avec un manichéisme suranné.

A cette époque, Wendats -Hurons- et Haudenosaunees -Iroquois- s'opposaient en des guerres fratricides ancestrales. Les alliances avec les colons européens encore peu nombreux n'arrangeaient rien. Les premiers commerçaient avec les Français en échange de protection et autorisaient les Jésuites à mener leur prosélytisme sur leurs terres. Les seconds s'alliaient aux Anglais et y gagnaient des armes redoutables.

Joseph Boyden retranscrit cette époque trouble et sanglante, à travers les voix de trois narrateurs alternés. Ceux-ci explorent les différentes subtilités d'une situation qui échappe facilement à notre entendement contemporain. Celle d'un chef de guerre Huron, Oiseau. Il apparait à la fois bienveillant, prévenant, et habité d'un besoin aveugle de vengeance. Sa femme et ses deux filles ont été tuées par les Iroquois lors d'un de ces raids qui rythment l'existence des deux nations. Oiseau souhaite à son tour décimer le plus d'Iroquois possible. La seconde voix est celle d'une jeune fille iroquoise dont Oiseau a tué la famille à son tour. Comme le veut la coutume, les guerriers adoptaient régulièrement des enfants du camp adverse afin de les intégrer à leur peuple. Le lecteur suit l'évolution de cette jeune fille d'abord apeurée et révoltée jusqu'à l'acceptation du meurtrier de ses parents comme son nouveau père. Enfin, la troisième voix est celle de Christophe, missionnaire jésuite surnommé Corbeau ou Bois-Charbon à cause de sa soutane noire. Il tentait d'amener les sauvages à abandonner leurs idoles et à accepter la foi chrétienne. Son discours est également profondément ambivalent. Il semble habité d'un véritable intérêt pour les Hurons en même temps qu'il les rabaisse sans cesse. Au fil des récits de ces trois personnages principaux, l'auteur peint la fresque des prémisses de la colonisation canadienne et montre comment celle-ci, loin d'atténuer les combats fratricides entre nations autochtones, a au contraire amener de nouveaux dangers à travers les maladies qui affaiblissaient voire anéantissaient populations et récoltes.

Au fil des récits de ces trois personnages principaux, l'auteur peint la fresque des prémisses de la colonisation canadienne et montre comment celle-ci, loin d'atténuer les combats fratricides entre nations autochtones, a au contraire amener de nouveaux dangers à travers les maladies qui affaiblissaient voire anéantissaient populations et récoltes.

Dans le grand cercle du monde est de ces très longs romans qui nécessitent que l'on se plonge dedans à corps perdu. J'avoue avoir trainassé une bonne partie du début, ne parvenant pas véritablement à rentrer dedans, jusqu'au moment où l'occasion s'est présentée à moi de me consacrer pleinement à la lecture plusieurs heures d'affilée. Et ce fut le déclic : j'ai avalé les 2/3 suivants du bouquin en quelques heures. Ce que je retiens tout particulièrement, et qui me semble à saluer, est le souci de l'auteur d'éviter toute forme de manichéisme. Si les Français ne sont pas toujours montrés sous un jour reluisant, leurs intentions - du moins, celles des Jésuites, sont souvent bonnes et exposées comme telles. Si les Hurons ou les Iroquois apparaissent comme des êtres spirituels, courageux, sincères et aimants, ils sont aussi d'impitoyables guerriers sanguinaires et d'affreux tortionnaires. Le roman n'épargne rien des tortures rituelles qui accompagnaient la capture de guerriers ennemis et ça ne donne pas envie de sourire, je peux vous l'assurer. Dans ce souci de véracité historique qui ne souffre ni dissimulation ni peinture arbitraire, Joseph Boyden propose un roman aussi passionnant et chaleureux qu'il est dense et violent. Je ne le conseillerais sans doute pas de manière aussi unanime que j'ai pu le faire avec Le chemin des âmes car quelques longueurs, les scènes abondamment décrites de tortures et une langue précise mais peu poétique ne plairont pas à tous. Si vous êtes par contre vivement intéressés par l'histoire canadienne et la réalité qui se cachaient derrière Le dernier des Mohicans, ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez tressés avec brio l'aube d'une civilisation et le crépuscule d'une autre.

Merci beaucoup aux éditions Albin Michel et plus particulièrement à Carol et Aliénor

Challenge Amérindiens

Challenge Amérindiens

15eme participation

Challenge Mélange des genres chez Miss Léo

Challenge Mélange des genres chez Miss Léo

1ere participation catégorie roman historique

08:00 Publié dans Challenge, Histoire, Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (16)

24/04/2014

Médée et ses enfants de Ludmila Oulitskaïa

Médée et ses enfants de Ludmila Oulitskaïa, traduit du russe par Sophie Benech, Gallimard, 1998, 330p.

Le titre évidemment vient titiller le lecteur potentiel. Aura-t-on dans ces pages une nouvelle réécriture du mythe antique et que fera Médée, cette fois, de ses enfants ?

Et bien, rien de la sorte ! Ludmila Oulitskaïa est une petite coquine qui se plait à débouter nos attentes.

La Médée de ce joli roman est une vieille matriarche d'origine grecque dont l'incipit nous dit qu'elle était "la dernière Grecque de sang pur d'une famille installée en des temps immémoriaux sur les rives d'une Tauride apparentée à l'Hellade", autrement dit en Crimée comme la désignait jadis les grecs antiques. L'époque n'est pas clairement donnée mais semble être les années 80 ; l'URSS, en tout cas, est toujours d'actualité. Médée est née avec le siècle comme on dit et, à ce titre, devient le témoin privilégié de toutes ses vicissitudes tant familiales qu'historiques. Ainsi, les chapitres égrènent le présent et le passé de cette femme vieillissante et immuable et de ses ses nombreux neveux et nièces. Le présent est souvent emprunt de relations sentimentales tortueuses, qui reflètent parfois celles du passé. Le passé, justement, est souvent fait de douleurs, de perte mais jamais de renoncement. Médée, contrairement au titre, est stérile. Ses enfants, ce sont les mille et une vies de cette descendance Sinopli qu'elle maintient unie par la seule force de son existence silencieuse mais opiniâtre, tranquille mais d'une solidité à toute épreuve :

"Jusque-là, Médée avait passé toute sa vie au même endroit sans jamais le quitter, à l'exception d'un seul et unique voyage à Moscou avec Sandra et son premier-né Sergueï, et cette vie si stable qui se transformait par ailleurs dans la violence et le tumulte - les révolutions, les changements de pouvoir, les Rouges, les Blancs, les Allemands, les Roumains, on déportait les uns et on en amenait d'autres, des nouveaux venus, sans famille - avait fini par donner à Médée la solidité d'un arbre entrelaçant ses racines dans une terre pierreuse, sous un soleil immuable accomplissant son cycle quotidien et annuel, et sous un vent immuable, avec ses odeurs saisonnières tantôt d'algues séchant sur le rivage, tantôt de fruits mûrissant au soleil, tantôt d'absinthe amère." p.216-217

J'ai eu la chance de découvrir Ludmila Oulitskaïa il y a quelques années grâce aux Assises du Roman qui ont lieu chaque fin mai à Lyon. A cette occasion, divers écrivains du monde entier sont réunis par tables rondes autour d'une thématique et l'on peut à loisir venir les écouter discourir. A la sortie de la table ronde avec Ludmila Oulitskaïa, j'étais emprunte d'un sentiment particulier mêlé de douceur et d'âpreté qui se retrouve à merveille, je trouve, dans son œuvre. J'avais acheté à la sortie Sincèrement vôtre, Chourik et Médée et ses enfants ; j'ai lu le premier très rapidement et l'ai apprécié, mais le second, comme c'est le lot de beaucoup de livres que j'achète, est resté une sacrée paire d'années dans ma PAL. Six, je crois. On ne se refait pas...

Mais revenons-en à notre roman. Un mélange de douceur et d'âpreté, c'est exactement ça.

La vie est dure à tout point de vue, rugueuse, parfois amère. Mais étonnamment toujours lumineuse. Médée est le phare qui rassemble toujours et ramène les égarés au port. Contrairement à son antique homonyme et malgré sa stérilité, Médée est celle qui porte la vie de générations en générations. Sur la quatrième de couverture, l'éditeur cite Christa Wolf (encore une auteure qui a eu à faire avec Médée, tiens) qui dit du roman "Ludmila Oulitskaïa a déployé ses filets pour capturer un enchantement, l'enchantement d'un lieu où s'enchevêtre des destins, l'enchantement d'un paysage et surtout, l'enchantement qui entoure son héroïne". Enchantement est le mot juste. Médée est de ses personnages féminins superbes dans leur simplicité, terriblement doux dans leur force, et d'une complexité que seule connaissent les nuits solitaires. Un très beau roman, tout simplement.

Challenge Lire avec Geneviève Brisac chez Anis

Challenge Lire avec Geneviève Brisac chez Anis

6eme participation

08:00 Publié dans Challenge, Littérature slave | Lien permanent | Commentaires (6)