04/02/2017

Le Garçon de Marcus Malte

Même l’invisible et l’immatériel ont un nom, mais lui n’en a pas. Du moins n’est-il inscrit nulle part, sur aucun registre ni aucun acte officiel que ce soit. Pas davantage au fond de la mémoire d’un curé d’une quelconque paroisse. Son véritable nom. Son patronyme initial. Il n’est pas dit qu’il en ait jamais possédé un. Plus tard, au cours de l'histoire, une femme qui sera pour lui sœur, amante et mère, lui fera don du sien, auquel elle accolera en hommage le prénom d'un célèbre musicien qu'elle chérissait entre tous. Il portera également un nom de guerre, attribué à l'occasion par les autorités militaires en même temps que sa tenue réglementaire d'assassin. Ainsi l'amour et son contraire l'auront baptisé chacun à sa façon. Mais il n'en reste rien. Ces succédanés aussi seront voués à disparaître à la suite de cette femme et de cette guerre et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel elles avaient pris part. p. 8

J'ai beau ne pas beaucoup verser dans la brûlante actualité littéraire présentement, je n'ai pas su résister à l'appel de ce roman à force de chroniques élogieuses chez bien des blogueuses que j'apprécie. Et voilà qu'au détour d'un rayon de la médiathèque, il était là, qui m'attendait. Un des rares romans de la rentrée littéraire encore sur sa table d'exposition : il fallait que ce soit celui-ci ! Ce fut un signe comme un autre. Qu'à cela ne tienne ! Garçon, me voilà !

Toute première page et première impression : quel incipit ! Poétique, mystérieux, total. En un moment : éblouissant. Il ne m'en faut pas plus pour plonger tête baissée dans le récit et découvrir cette atmosphère que j'aime tant, que j'avais déjà savourée chez Garcia Marquez ou chez Sylvie Germain (différemment mais toujours sublime) - un mélange savoureux d'âpreté très réaliste et de magie toute lumineuse. Le Garçon, c'est de bout en bout ce tourbillon incongru des saveurs, épicé, acide ou brûlant.

Nous ne saurons jamais qui est le garçon. Tel un personnage de conte - la vie n'est-elle pas un conte lorsqu'on l'envisage avec de la hauteur et sous la bonne lumière ? - il évolue sans véritable identité. Il est cet être sans visage, sans traits très définis, qui pourrait être n'importe qui et campe pourtant, solide, un physique que l'on ressent puissant et très tendre. A mesure de son périple dans la vie, dans le monde, dans les villages de France et de Navarre, le garçon apprend à être un homme - ce que sa mère, avec qui il vivait jusqu'ici reclus, en Perceval moderne, avait omis de lui enseigner. La présence même de l'autre lui était jusqu'ici inconnue. Il apprend à côtoyer ses semblables donc, se sentant appelé par l'humanité comme un loup par sa meute. Les débuts sont difficiles : l'autre n'est pas toujours tendre. Il fait l'expérience du labeur, des moqueries et plus que tout, de la mort qui défait inlassablement les liens doucettement créés.

C'est un temps de mue. Corps et âme. Les poils chassent le duvet et la lucidité déchire de ses griffes acérées le voile de l'innocence - et la voilà qui pointe à travers les lambeaux son triste museau d'huissier. on peut en prendre le pari. assis le soir le regard dans le feu et les lèvres qui ânonnent en silence. C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements. p. 174

Et voilà qu'au détour d'un chemin, c'est la rencontre suprême, l'éclair, l'accident : l'amour ! C'est cette voiture qui envoie valser sa roulotte solitaire et le garçon, blessé, est recueilli par un vieux père et sa fille. Elle le soigne, elle lui joue encore et encore du piano comme elle lui chanterait son affection d'abord, puis sa passion. Le garçon, jusqu'ici, avait appris à être un homme. Il apprend à présent à être amant. Au passage, et subtilement, Marcus Malte transforme son verbe en une prose libertine, plus cinglante, plus humide qu'auparavant, non sans conserver le pouvoir d'emporter le lecteur avec une fougue impressionnante.

Pores, poils, pulpe alimentent le feu. L'esprit encense, le sang bouillonne et les humeurs coulent, s'expriment, diffusent à l'envi. Le décor varie mais c'est leur corps qui est le vrai théâtre de leur concupiscence. p.262

Voyage, amour : et puis la mort. On le sait dès le départ, comme dirait Ferré, il faudra qu'il y ait le guerre. On le sait bien. Et dans tout ce récit intemporel, qui pourrait être n'importe quand, voilà que la guerre marque le temps fatalement, irrémédiablement. Tranchées, obus, boucherie. On sait où le garçon s'en est allé, on sait dans quel marasme il a perdu un peu de son âme. Le style devient visqueux, puant - d'une sensorialité prégnante à l'image de ce qu'a dû être le quotidien des Poilus. De longues et terribles phrases s'enroulent autour du lecteur, on étouffe, on voudrait en sortir - quand les phrases ne se font pas soudain courtes pour devenir gifles. Mais puisque le garçon tient, on poursuit, on ne plie pas sous la virtuosité des mots, on marche nous aussi sur les sentiers, on court aussi sous la mitraille, on enfonce aussi la lame dans le cou de l'ennemi.

Et maintenant ils marchent.

C'est un pays de labours. Un pays de fermes, de villages, de blé, de vignes, de vaches, d'églises. C'est un pays de pis et de saints. C'était. La magie de la guerre. Qui tout transforme, hommes et relief. Mets un casque sur le crâne d'un boulanger et ça devient un soldat. Mets un aigle sur son casque et ça devient un ennemi. Sème, plante des graines d'acier dans un champ de betteraves et ça devient un charnier. Plus fort que W. C. Harding. Plus vaste. Le grand cirque, la caravane. La parade monstre.

Ils marchent. p. 355

De tout ça, que reste-t-il ? J'aimerais pouvoir me souvenir de bien plus, être capable de réciter des passages entiers. La mémoire est toujours bien défaillante au regard d'un livre qu'on a aimé ! Je conserve pourtant l'essentiel, probablement : cette certitude d'avoir vécu un sacré beau voyage comme la littérature de talent en a le secret. D'avoir touché du doigt et des yeux une vie pleine, entière, ronde comme un perle rare ; subtile et ombreuse comme l'est toute vie de chair et d'os.

- Les gens du voyage, dit Brabek. C'est ainsi qu'on les nomme. Mais au bout du compte, est-ce que nous ne sommes pas tous du voyage ? p. 163

Le Garçon de Marcus Malte, Zulma, 2016, 535p.

Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson

Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson

3ème participation

20:13 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : le garçon, marcus malte, amour, vie, voyage, humanité, nom, guerre, première guerre mondiale, talent, chef d'oeuvre, coup de coeur

24/01/2017

Le passage du diable d'Anne Fine

Le passage du diable d'Anne Fine, L'école des loisirs, Médium poche, 2016, 366p.

J'ai toujours eu une drôle de vie. Depuis le tout début. Moi, je ne la trouvais pas bizarre, bien sûr. Je suis convaincu que chaque individu, sur cette terre, est persuadé de mener une vie normale et croit que c'est celle des autres qui ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, ma vie à moi avait débuté fort singulièrement, par la façon dont on m'avait élevé.

Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire ! Daniel Cunningham, qui doit avoir une bonne dizaine d'années (je ne me rappelle plus exactement, honte à moi) a toujours vécu cloîtré, se pensant gravement malade. En tête à tête avec sa mère, celle-ci ne l'autorisait qu'à peine à sortir au jardin, assis sur un fauteuil et un plaid sur les genoux, à la belle saison. Le reste du temps, Daniel passait son temps au lit, entouré de rares jouets devenus pour lui le monde, dont une vieille maison de poupées représentant la maison d'enfance de sa mère. Et voilà qu'un beau jour, un médecin, aidé par une mise en scène rocambolesque, délivre Daniel de cette réclusion forcée et injustifiée : Le jeune garçon n'est pas du tout malade ! Dès lors, il est retiré à sa mère et ne cesse de se demander si celle-ci était consciente ou non de son véritable état. Que devient-elle, d'ailleurs ? Le quotidien dans la famille qui l'accueille a beau être agréable, Daniel ne cesse de revenir régulièrement à ces questions cruciales, d'autant que pendant ce temps-là, la maison de poupées semble développer un étrange pouvoir d'envoûtement sur ceux qui s'y amusent.

Les passages du diable sont les chemins les plus ordinaires. Croyez-moi. Et le mal n'a pas toujours les traits de la laideur. On ne saurait lire, sur le visage d'un homme, la couleur de son âme. Mais rassurez-vous, poursuivit-il en levant les bras, il existe un moyen de s'en défendre, un seul. Car le diable ne peut arriver a ses fins sans votre aide. Il ne triomphe que si vous lui ouvrez la porte.

Comme dans bien des récits fantastiques, on plonge dans celui-là sans pouvoir le lâcher avant la fin. C'est quand même une sacrée trouvaille, cette narration interne à la première personne : le lecteur, avide d'être embarqué loin de chez lui, s'y engouffre joyeusement. L'identification est parfaite : on ne discute rien, on s'amuse de tout.

Dans ce roman, Daniel se pose mille questions, et pour cause : il prend conscience en fort peu de temps que son enfance lui a été peu ou prou volée, que sa mère n'est probablement pas très stable psychologiquement (sans savoir exactement à quel point) et qu'il ne lui reste rien de plus qu'une maison de poupées. Si l'on considère tous ces paramètres, je trouve le personnage de Daniel finalement assez résilient au cours du récit ! Il n'empêche que dans cet univers qui n'a rien à voir (je l'espère) avec celui du lecteur lambda, on déambule tout à fait proche de notre narrateur personnage, se disant au départ qu'après tout, les faits ne sont pas si incongrus. Mais à force et à bien y réfléchir, les dits-faits deviennent de plus en plus étranges et fréquents. Ils semblent monter en puissance. L'apparence de réalité se fait grignoter. Le cœur de l'énigme réside, on le comprend vite, dans la maison de poupées et même, dans une poupée en particulier, dont on ignore pour l'instant le rôle et l'identité.

J'ai plongé avec grand plaisir dans ce bon roman ado qui illustre parfaitement, de façon contemporaine et très accessible, tous les ressorts de la littérature fantastique. Je dois toutefois reconnaître qu'il est assez attendu à bien des moments. Le lecteur un peu adulte saisira assez rapidement où le récit nous mène, ce qui limite le fameux doute fantastique. Ce micro bémol ne doit pourtant pas vous induire en erreur : Le passage du diable est un chouette récit, mené sans temps morts ni ennui et nous balade dans des contrées au climat et aux personnages de plus en plus étranges. De quoi nous divertir quelques centaines de pages.

Ah! Les livres! Sans eux, je serais devenu fou.

Je ne pouvais ni nager, ni marcher, alors d'autres remontaient à ma place des rivières infestées de crocodiles et escaladaient des sommets enneigés.

Encore une belle découverte ado, que je dois à Moka ! Merci !

Challenge A Year in England chez Titine

Challenge A Year in England chez Titine

14ème participation

17:01 Publié dans Challenge, Fantastique/Horreur, Littérature ado, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : passage, diable, anne fine, le passage du diable, fantastique, prix sorcières, adolescent, ado, suspens, poupées, maison, enfance, oncle severn

18/01/2017

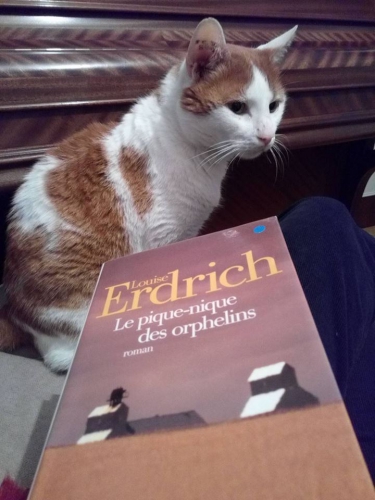

Le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich

Fidèle à Love Medicine, Louise Erdrich poursuit la veine du roman choral avec ce très beau second roman intitulé The Beet Queen (La Reine Betterave) mais traduit La branche cassée en 1988 par Robert Laffont et aujourd'hui Le pique-nique des orphelins par Albin Michel. Allez comprendre ! (Ok, avouons que "La Reine Betterave" sonne peu engageant)

Fidèle à Love Medicine, Louise Erdrich poursuit la veine du roman choral avec ce très beau second roman intitulé The Beet Queen (La Reine Betterave) mais traduit La branche cassée en 1988 par Robert Laffont et aujourd'hui Le pique-nique des orphelins par Albin Michel. Allez comprendre ! (Ok, avouons que "La Reine Betterave" sonne peu engageant)

Le contour de mes os était bordé de noir. J’étais une balise. D’un bout à l’autre de la nuit je ne cessai de palpiter, rappelant à moi les uns ou les autres – Giles ou Mary, ma mère, ou même le bébé qui avait détruit ma mère en la faisant fuir.

Durant quarante ans, de 1932 à 1972, Louise Erdrich brosse le portrait de Karl et Mary Adare, frère et soeur abandonnés lâchement par une mère presque veuve (si seulement elle avait été l'épouse légitime et non la maîtresse...), déchue et revenue à une pauvreté tragique. C'est lors d'un pique-nique de charité au profit des orphelins de Saint-Jérôme (tiens, tiens) qu'Adelaïde s'envole - littéralement - avec le pilote local venu divertir les ouailles. Dans la foulée, Karl et Mary perdent leur jeune frère nourrisson. Il n'y a plus qu'eux d'eux en direction d'Argus dans le Dakota du Nord et de leur tante Fritzie. Aussitôt arrivés, c'est cette fois une branche cassée qui les sépare (tiens, tiens, bis). Frère et soeur ne se verront plus de longtemps.

Mary débarque chez sa tante qui tient une boucherie. Celle-ci l'accueille comme elle peut ; lui donne une chambre, des habits. En somme, tout ce qui appartenait initialement à Sita, sa fille et la cousine de Mary. De ce mauvais départ, il n'y aura jamais entre elles de relations - seulement l'attente désespérée de pouvoir un jour cesser de partager une chambre. Il faut dire que les personnalités des cousines n'ont pas grand chose pour s'accorder : Sita est superficielle, envieuse, ambitieuse ; Mary est teigneuse, rêche, aride. Sita aura plusieurs relations sulfureuses ; Mary vivra dans la solitude. Sita sera mannequin, restauratrice, habitera une belle maison ; Mary reprendra la boucherie familiale, développera un goût prononcé pour arts divinatoires et reportera le peu d'affection dont elle est capable sur Dot, la fille de son amie Celestine.

Celestine, d'ailleurs : sacrée brin de femme ! Cette jeune métisse était d'abord l'amie de Sita. Et puis Mary l'a accaparée comme le reste. Celestine est puissante et vaillante mais ne trouve pas l'amour. Elle tente d'y croire brièvement avec Karl, devenu un commercial itinérant bisexuel, mais la relation n'a rien de satisfaisant. En même temps qu'elle tire un trait sur ses rêves à l'eau de rose, elle tombe enceinte de Wallacette, dite Dot, une petite fille qui synthétise quasiment tous les personnages de ce roman en un personnage dur, cinglant mais plein de ressources et avide de quêter quelque chose en plus, quelque chose pour vivre pleinement.

La lumière de la cour jetait une vague lueur dans son dos. Les conifères semblaient d'une noirceur impénétrable, et même effrayante. Mary songea aux vagabonds, aux hiboux, aux mouffettes et aux souries enragées que le brise-vent abritait peut-être. Elle s'avança pourtant dans l'herbe haute. Avec ce premier pas, elle sentit la pesanteur s'accumuler dans ses jambes. Au suivant, ses yeux avaient hâte de se fermer. Elle plongea tout de même en avant, parmi les branches entrecroisées. La terre était humide, fraîche, et Mary s'enfonça dans l'herbe. Elle eut l'impression, dans sa transe, que beaucoup de temps passait. Les prunes étaient vertes et dures lorsqu'elle s'était allongée, les graines des mûres invisibles, l'herbe verte et souple. Puis la lune monta dans le ciel, les étoiles tournoyèrent en motifs pailletés, des oiseaux s'envolèrent. La saison déclina et le bébé de Célestine devint aussi grand que le jour.

Le pique-nique des orphelins pourrait avoir quelque chose de tragique, comme si le fardeau du passé se portait sur plusieurs générations et distillait, mine de rien, ses conséquences sur les êtres futurs. Le passé influence présent et avenir, certes, mais chez Louise Erdrich, on sent à quel point tous ces temps s'imbriquent, fusionnent, se répondent. A travers une construction pourtant linéaire a priori - ici, les années se suivent ; nul va-et-vient ne vient perturber la progression des ans - on sent la forte influence d'un temps cyclique où les événements sont tressés et inter-dépendants. Ce jeu d'échos est particulièrement brillant, fascinant et fait profondément résonner le récit de tous ces êtres à la fois très seuls, dont l'unicité ne fait aucun doute, et fonctionnant en même temps tous ensemble comme les cordes d'un même instrument. Dot, la fameuse jeune fille qui les réunit tous, s'inscrit comme le point d'orgue de ce temps cyclique. Elle qui, avec le plus de force et d'affirmation, voit une forme d'échappatoire et d'espoir dans l'acte de sa grand-mère Adélaïde, boucle précisément la boucle sans toutefois rejouer exactement la partition passée. Ce fameux temps cyclique ne fait pas tourner les êtres en rond. Il rappelle le passé, le rend vivant et porteur d'avenir, les êtres s'y enracinent, y puisent la sève nécessaire pour exister, se construire puis avancer. Alors, progressivement on se détache, on agrandit le cercle : on perpétue et on continue à inventer. Tel est le message finalement très lumineux de ce roman choral passionnant, vibrant, plein d'ombres de relief.

Le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich, Albin Michel, 2016[1986], 468p.

09:06 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : pique-nique, orphelins, mary, karl, adare, sita, wallacette, dot, celestine, argus, dakota, louise erdrich, littérature amérindienne