24/06/2017

Le diable à Westease de Vita Sackville-West

Qu'est-ce que l'homme, après tout, mon cher Liddiard ? Au fond, on s'est souvent posé la question sans y répondre. Devons-nous le considérer comme un confetti, une particule éphémère égarée au milieu des éléments qui constituent notre univers, ou comme la pièce essentielle d'un mécanisme de la plus haute et de la plus subtile complexité ? Si complexité il y a, elle est ce qui rend notre sujet intéressant à étudier : plus complexe est le personnage, plus grand est l'intérêt qu'on lui porte. p. 45

Vita Sackville-West est bien connue, outre pour sa relation ambiguë avec Virginia Woolf dont la délicieuse inspiration stylistique s'épanouit dans Dark Island, pour une peinture caustique de la société de son temps, comme dans Au temps du roi Edouard. On sait moins qu'elle s'est adonnée aussi au whodunit, plus habitués que nous sommes à nous tourner vers Agatha Christie dans ce registre là. Ainsi, lorsque Le diable à Westease est sorti en poche il y a quelques deux ans, il a remporté un vif succès en librairie auprès aficionados de VSW, avides que nous étions de découvrir une nouvelle facette de l'auteure.

Celle-ci délègue immédiatement la narration à Roger Liddiard, un des personnages clés de l'affaire. Jeune démobilisé de la Royal Air Force, il décide en 1946 de se trouver un coin de campagne pépère pour prendre une jeune retraite bien méritée et, surtout, se consacrer à l'écriture. juste avant la guerre, Liddiard a publié un roman et obtenu un franc succès avec. Il espère revenir à la littérature et surfer sur cette veine. il déniche un beau jour, au hasard d'une balade en Jaguar (pourquoi se gêner ?) le village pittoresque et incroyablement calme de Westease, en tombe amoureux, y achète un vieux moulin et s'y installe en quelques mois. Voilà une affaire rondement menée !

Mon rêve : ma petite ferme avec de la fumée s'échappant de la cheminée, mon foin stocké dans la grande, mes vaches passant la barrière à la nuit tombée ; une vaste pièce principale avec mes livres, un grand bureau, mon piano. Le tout en désordre, mon désordre. p. 11 (je sais pas vous mais moi, je signe direct)

Ce petit coin de paradis est l'occasion pour lui de faire connaissance avec Wyldbore Ryan, un peintre en vogue aussi talentueux qu'antipathique, que Liddiard déteste d'emblée pour la noirceur de son regard et parce qu'il aurait aimé être le seul artiste du village (égo, quand tu nous tiens), le professeur Warren, un numismate solitaire et Mary Gatacre, la très belle et très franche fille du pasteur, avec qui Liddiard noue une relation complice. Jusque là, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où un meurtre se produit à Westease (vous l'aviez pas vu venir, celle-là, hein?). Le fait est déjà remarquable en lui-même (franchement, on est quand même dans le trou du cul de l'Angleterre où, grosso modo, il ne se passe rien du tout), mais à cela s'ajoute que l'être le plus effacé et le plus affable en est la victime, le pasteur Gatacre, et d'une façon totalement improbable en guise de petits vermicelles sur le cupcake (je vous laisserai le soin de le découvrir). En plus, il neige à ce moment-là, histoire de dramatiser l'ambiance. Bref, tout y est !

Nous sommes partis en vitesse, trébuchant, glissant, dérapant dans l'épaisse couche de neige qui ralentissait nos pas, gênés par les flocons qui tourbillonnaient. J'étais complètement désemparé et les éléments en furie ajoutaient à ma confusion. p. 55-56

Le hic, c'est que ça semble la croix et la bannière de déterminer un coupable avec certitude. Chaque élément de l'enquête est parfaitement étonnant et le nombre des suspects est extrêmement ténu. En désespoir de cause, le meilleur candidat à la culpabilité finit par être Mary Gatacre, dont Liddiard tombe amoureux en pleine adversité. Vous avez compris où tout cela nous mène : prouver l'innocence de Mary et, conséquemment, comprendre enfin whodunit.

Si le livre a été un succès de librairie, il n'a pas été l'objet de lectures très enthousiastes dans la foulée. Les habitués de VSW se sont révélés déçus que l'auteure s'illustre dans ce genre très british mais pas tellement fait pour elle, à les en croire, la comparant à son désavantage à la reine du crime. Au cours de ma lecture et, a fortiori, maintenant que j'ai refermé le livre, je trouve ces critiques particulièrement dures voire injustes. Je comprends que l'étonnement de tomber sur un policier de facture assez classique ait pu dérouter et décevoir mais de là à le trouver médiocre, cela me semble pousser le bouchon un peu loin. Honnêtement, VSW n'a rien à envier à Agatha Christie qui, comme tout écrivain prolifique, a aussi un joli lot de titres médiocres à son actif, je pense notamment au Train bleu pour le dernier lu en date.

D'autant que, si Le diable à Westease a la facture du whodunit, il ne me semble que sa véritable finalité fût de mener l'enquête au côté d'un fin limier (soyons clairs, Liddiard ne l'est pas) mais d'observer Liddiard la mener, nous plaçant ainsi dans la posture distanciée de celui qui analyse, non pas l'affaire (simple prétexte, et c'est là où se distingue à mon sens VSW d'Agatha Christie) mais le personnage : en d'autres termes, dans la posture d'écrivain. A cet égard, là où, encore une fois, l'ultime pied de nez final a achevé de dépiter certains lecteurs, j'ai trouvé au contraire qu'il était la suite évidente de tout le processus mis en place au cours du récit. Puisque tu es l'écrivain, lecteur, à toi de réfléchir comme tel à l'éthique de ces personnages que tu précipites dans la vie. Rappelons d'ailleurs que Liddiard est lui-même un personnage écrivain, autant dire que Le diable à Westease est en fait un joli jeu de mises en abyme sacrément réussi et sacrément savoureux. En tout cas, je l'ai lu avec un franc plaisir, en très peu de temps car il est simple et court, et avec le sourire car il est fort bien écrit et moins premier degré qu'on pourrait le penser. C'est une excellente lecture de vacances, qui a le mérite de ne pas être complètement décérébrée (cf. la série des Agatha Raisin dont j'ai apprécié le premier tome mais qui ne pète définitivement pas trois pattes à un canard).

Et vous, lecteurs, qu'auriez-vous fait ? p. 236

Le diable à Westease de Vita Sackville-West, Le livre de poche, 2015[1947], 236p.

Le mois anglais chez Lou et Cryssilda

Le mois anglais chez Lou et Cryssilda

5ème lecture

LC autour d'un roman policier

18:04 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : diable, westease, polar, whodunit, vita sackville-west, agatha christie, meurtre

23/06/2017

Raison et sentiments de Jane Austen

Elle était plus forte seule, et son bon sens la soutenait si bien que sa maîtrise d'elle-même était aussi sûre, son apparence de gaieté aussi invariable qu'il était possible de l'imaginer sous l'empire de regrets aussi poignants et aussi récents. p. 140

C'est dingue comme on évolue. Il y a seulement quatre ans, je confessais que Jane Austen me tombait des mains à chaque tentative et que l'engouement qu'elle suscitait me laissait fort dubitative. Et puis j'ai fini par me départir de mon orgueil et de mes préjugés à son endroit pour lire et, à ma grande surprise, me délecter de son roman le plus célèbre un an et demi plus tard. Northanger Abbey , et à présent Raison et sentiments, ne font que confirmer cette nouvelle accointance. Au delà d'un facile mais vrai y a que les cons qui ne changent pas d'avis, cette prime difficulté - fréquente - à apprécier l'oeuvre de la romancière révèle aussi une qualité cruciale de son écriture : la subtilité. On parle beaucoup de son ironie mais on ne dit pas assez à quel point elle est fine. Résultat : l'écueil de la lire au premier degré est terriblement tentant (ce que j'ai longtemps fait) et c'est là qu'on se fait chier comme un rat mort que le bât blesse.

Disons le clairement : Jane Austen travaille avec du fil de soie. Dès le premier roman que voilà, on découvre tout le matériau de ses œuvres postérieures : quelques familles de la gentry - très peu, au final, et de la gentry exclusivement - la campagne anglaise confrontée à la capitale ou à quelque autre lieu cosmopolite dont il s'agira de questionner le rapport, les relations humaines - familiales et évidemment amoureuses - et l'argent. Cette énumération, brève, des thématiques d'Austen pourrait servir à ses six romans, si j'en crois la plupart des commentateurs et je suis assez tentée d'abonder dans ce sens au vu des trois romans que j'ai eu le plaisir de découvrir. On dit de bien des auteurs qu'ils écrivent finalement toujours le même livre ; c'est particulièrement prégnant chez Austen qui ne se cache pas d'un champ d'exploration extrêmement ténu : celui de son milieu. On pourrait presque voir en elle une entomologiste affûtée à qui la distance littéraire permet la critique passionnante.

Mrs Dashwood plut également à lady Middleton. Il y avait chez toutes les deux un égoïsme et une sécheresse de cœur qui les attiraient mutuellement ; et elles communiaient, l'une, l'autre, dans une insipide correction et un manque complet d'intelligence. p. 228

Dans Raison et sentiments, elle choisit d'incarner à travers deux sœurs pourtant très proches des caractères fondamentalement opposés à l'égard des relations humaines. Elinor, l'aînée, est réfléchie. Elle voit en la mesure et la pondération les garants, si ce n'est du bonheur, du moins de l'équilibre et de la sérénité. Marianne, la cadette, incarne la passion exacerbée (à remettre dans le contexte de 1811) et un certain penchant à concevoir la sensibilité comme guide éclairé en toute situation.

Dessaisies de toute possibilité d'héritage, comme de juste, au profit de leur demi-frère aîné d'une radinerie qui n'a d'égale que sa certitude erronée d'être bienveillant, elles se voient dans l'obligation de quitter Norland Park pour le modeste cottage d'un lointain parent dans le Devonshire. Ce départ oblige Elinor à faire le deuil d'une relation qu'elle commençait tout juste à tisser avec Edward Ferras, le frère aînée de sa belle-sœur. Elle n'est pas assez riche : une union est donc radicalement exclue avec les Ferrars. L'argent, décidément, est et sera toujours l'aune des relations sentimentales.

A Barton Cottage, la nouvelle vie des soeurs Dashwood, qu'elles imaginaient paisible et solitaire, se trouve rapidement remplie de la société des Middleton, de Mrs Jennings, et de quelques autres. Parmi eux, le colonel Brandon, un vieux garçon (c'est-à-dire un homme de trente-cinq ans : et paf, prends ça dans ta gueule, la vieille !) qui n'est pas loin de ressembler à Elinor dans sa retenue sous laquelle point pourtant un sentiment puissant et fiable pour Marianne et Willoughby, le tombeur de ses dames que Marianne croise, pour le plus grand malheur de son petit cœur de guimauve, un jour de pluie dans la lande. Et voilà le triangle qui va bien, pas très loin d'un mauvais scénario de sitcom. Et disant cela, nous avons presque tout dit de l'histoire, considérant que comme dans Orgueil et préjugés, le roman se finit plutôt bien par quelques mariages.

En dépit de toutes les améliorations et embellissements qu'il avait entrepris à Norland, en dépit des millions de livres qu'il avait failli vendre à perte, on ne découvrait aucun signe de cette indigence à laquelle il avait essayé de faire croire, aucune pauvreté n'apparaissait si ce n'est dans la conversation ; mais là, le déficit était considérable. p. 232

Ce n'est décidément pas pour quelques rebondissements qu'il faut lire Jane Austen car il n'y en a pas. Au contraire, si l'on part avec cet espoir, on risque de s'engluer dans une telle série de promenades, de breakfast et de visites de courtoisie, qu'on en viendrait à s'étouffer avec son scone. Moi-même, pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé un peu le temps long pendant un bout de temps. Mais c'est qu'il faut, décidément, saisir tous ces moments a priori blancs et insipides comme autant de motifs ironiques sur la toile sociale pré-victorienne. A l'image d'Elinor, à qui elle offre un mariage d'amour comme une manière de récompenser sa retenue, son bon sens et l'harmonie qu'elle s'ingénie à entretenir dans ses rapports à autrui, Jane Austen vise une harmonieuse retenue stylistique. Il n'est pas question de faire de vagues et de crier entre les lignes Tu l'as vue, ma belle ironie ? Chez Austen, tout se tient, rien ne dépasse, le canevas est précis et la toile parfaite. Tout cela tient bien plus de la micro-gravure que de l'huile sur toile de cinq mètre par trois. D'aucuns trouveront cette perfection minutieuse ennuyeuse mais on ne peut manquer pourtant d'en admirer le travail d'orfèvre.

Marianne ne se fût pas pardonné si elle avait pu dormir tant soit peu la première nuit après le départ de Willoughby. Elle aurait eu honte de regarder les siens en face, le lendemain matin, si elle ne s'était pas levée plus fatiguée que lorsqu'elle s'était couchée la veille au soir. p. 85

A l'opposé d'un tel idéal de mesure, Marianne, la sentimentale au sens péjoratif du terme - car ce n'est pas le sentiment amoureux que fustige Austen mais la sensiblerie, le laisser aller qu'il occasionne chez un esprit qui abandonne toute maîtrise de soi -, est le produit de toute une littérature romanesque prompte à exciter la médiocrité (plus je lis Austen, plus je me dis qu'elle aurait détesté toutes les austeneries que son oeuvre a suscité...). Cependant, il ne me semble pas qu'il faille voir dans Raison et sentiment une visée moralisatrice aussi explicite qu'aurait pu l'appeler une déchéance totale de Marianne. Encore une fois, l'auteure donne dans la subtilité. Si jugement il doit y avoir, il est soumis au discernement du lecteur invité à nourrir une réflexion sur le nécessaire équilibre. D'ailleurs, Austen elle-même ne finira-t-elle pas par proposer un syncrétisme de ces deux penchants inévitables de l'être humain en la personne d'Elizabeth Bennett, chez qui s'harmonisent la perspicacité et la passion ? On pourrait même s'aventurer plus loin et voir en ce premier roman un art romanesque et critique annonciateur du reste de l'oeuvre de Jane Austen : comme une manière de mettre en parallèle la nécessaire harmonie entre les êtres et celles entre les mots ?

Mais en posant cette dernière phrase, je m'aperçois qu'il me faudrait connaître bien mieux Austen pour juger si je commence ou pas à fumer les rideaux. Je m'arrête donc et vais tâcher d'être raisonnable. La suite au prochain roman, que j'ai déjà hâte de découvrir ! Avis aux connaisseurs de l'auteure : je me lance dans quoi maintenant ? Mansfield Park ? Persuasion ? Emma ?

Raison et sentiments de Jane Austen, traduit par Jean Privat, 10/18, 2004|1982], 383p.

Le mois anglais chez Lou et Cryssilda

4ème lecture

LC autour de Jane Austen

07:05 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : raison et sentiments, jane austen, elinor, marianne, dashwood, willoughby, ferrars, amour, passion, angleterre, mois anglais, argent, cottage, gentry

07/03/2017

La Presqu'île de Julien Gracq

La Presqu'île de Julien Gracq, ed. José Corti, 1970, 251p.

Dans cette dernière œuvre fictionnelle, qui s'offre comme un congé à tout ce qui constitue un écrit romanesque, Julien Gracq propose trois nouvelles de tailles très différentes où émerge à chaque fois une attente tantôt baladeuse, tantôt oppressante.

La première et la plus courte (une trentaine de pages) s'intitule La Route. Un narrateur anonyme nous décrit le tracé d'une route mystérieuse, ancestrale. On la suit comme "on s'embarque sur la mer". Elle se déroule à perte de vue, elle s'ancre et se fond dans le paysage et qui s'y engage s'y fond de même. Dans son allure antédiluvienne, la Route - toujours mentionnée avec une majuscule comme si elle était une entité propre - semble figer le temps dans une antériorité et une présence à l'instant lent et précis.

Au début de la seconde nouvelle qui donne son titre à l'ouvrage, Simon attend un train à l'heure du déjeuner. En vain : Irmgard ne s'y trouve pas ; elle n'arrivera qu'au train du soir. En attendant, Simon doit meubler son après-midi. Ce sont ces heures que nous raconte Julien Gracq, une errance qui semble sans fin (tout de même cent cinquante pages) dans la campagne bretonne. Face au temps extérieur rythmé par les heures de l'après-midi et l'expectative d'Irmgard, Simon substitue un temps subjectif dilaté étrangement immobile. Chaque instant de route infinie ou de contemplation de la nature apparaît comme une bulle particulière. Simon, d'ailleurs, se définit au contact de ces instants. Gracq ne nous en offre aucune psychologie. Il existe au contact du paysage et de l'attente. Il se sent être "un caillou qui dévale une pente, et ne se sent être que parce qu'il accélère un peu à chaque moment". Dans cette attente "végétale" et mouvante, Irmgard semble plus présente que jamais. Plusieurs fois, elle apparaît à Simon. Au contraire, à la toute fin, quand le moment de son arrivée se rapproche, l'angoisse fait progressivement place, en même temps que l'arrivée de la nuit. Tandis que l'autre était une évidente dans l'attente, le "rejoindre" devient l'inconnu suprême.

Enfin, Le Roi Cophetua relate une rencontre ratée, une sorte d'adieu par omission, encore une fois marqué par le sceau de l'attente. Le narrateur est un vétéran de la Grande Guerre et journaliste. Il se rend une veille de Toussaint au nord de Paris chez à un ancien camarade. Celui-ci pourtant, ne vient jamais et le narrateur attend indéfiniment. La seule présence dans la grande maison étrange, silencieuse, est une jeune servante peu bavarde qui presse l'invité de rester. Au fil du récit et d'une attente qui se fait de plus en plus grande, surnaturelle, le désir entre les deux êtres se resserre jusqu'à se concrétiser dans la surprise. Le lendemain, le narrateur s'en va précipitamment, en n'ayant revu ni la femme, ni son ami toujours absent.

Comme je l'avais noté dans Un balcon en forêt, nul événement ne trouble ces pages gracquiennes. L'auteur nous emmène au plus près d'un récit dépouillé de tout artifice fictionnel : trame diégétique, successions d'actions ou de rencontres, interaction significative entre les personnages, univers... Plus rien de tout cela ici. Les personnages n'interagissent pas ou à peine ; lorsque c'est le cas, cela n'est pas porteur de sens. Les personnages eux-mêmes tiennent plus de la plante que de l'être humain. Ne vous méprenez pas : Ce livre est pourtant d'une grande profondeur. En dépouillant tout l'attirail habituel du roman, Gracq saisit des instants particuliers qui s'inscrivent par-delà le temps extérieur et nous fait déambuler dans une nature nouvelle, redécouverte. Sa langue et son style sont décidément d'une grande virtuosité. Néanmoins, on ne va pas se mentir : c'est parfois long, trop long. La Presqu'île, longue nouvelle centrale, ennuie assez rapidement. Ce qu'elle raconte n'est pas assez saisissant pour émouvoir et tenir au bord des mots comme le ferait un poème en prose ou un roman de Woolf ; et il ne se passe tellement rien qu'on n'a aucune envie de tourner les pages. Bref, c'est excellemment écrit, c'est pertinent théoriquement, mais c'est aussi rapidement soporifique...

... il sembla d'abord que ce fût le silence. Puis le froissement faible des roseaux passa avec une bouffée de vent ; des cris d'enfants montèrent de l'autre bout du pâtis, aussi suraigus que des cris de martinets. Puis des voix d'hommes toutes proches, à l'abri derrière un appentis de charrettes : voix du soir qui parlent pour parler, plus égales et moins hautes, déjà au bord du silence, avec de longs intervalles, comme si à travers elles la trame de la journée se défaisait. Puis le gong lointain d'une casserole heurtée, passant par une porte ouverte — l'épais froissement de roseaux d'une toue invisible, le râclement mou, étouffé, de la proue plate glissant pour l'accostage sur la vase de la berge, et le bruit final de bois heurté de la gaffe reposée sur les planches, pareil au verrou tiré sur la journée finie...

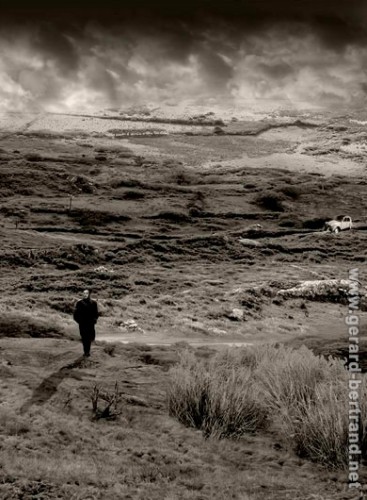

Série en hommage à Julien Gracq par Gérard Bertrand

"Julien Gracq dans sa presqu'île"

Source de l'image

18:04 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone, Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jullien gracq, la presqu'île, la route, le roi cophetua, nouvelles