17/01/2016

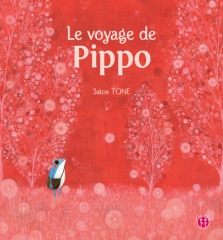

Le voyage de Pippo de Satoe Tone

Le voyage de Pippo de Satoe Tone, Nobi Nobi, 2014, 40p.

Dire que je chronique rarement des albums serait mentir : je n'en chronique jamais. A tel point que j'ai dû en créer la catégorie sur le blog... Ça pose les choses sans ambiguïté. Et puis voilà, qu'à l'occasion, je suis tombée sur un album délicieux, tout de poésie et de douceur vêtu, qui m'a invitée à revenir sur le silence fait à cette littérature enfantine.

Dire que je chronique rarement des albums serait mentir : je n'en chronique jamais. A tel point que j'ai dû en créer la catégorie sur le blog... Ça pose les choses sans ambiguïté. Et puis voilà, qu'à l'occasion, je suis tombée sur un album délicieux, tout de poésie et de douceur vêtu, qui m'a invitée à revenir sur le silence fait à cette littérature enfantine.

Pippo la grenouille ne sait plus rêver, alors elle égraine les moutons pour s'endormir. Un beau jour, elle rencontre une brebis qui connaît le secret des rêves : les voilà partis tous deux dans un voyage fabuleux, de peu de mots et d'univers chatoyants, pour visiter les songes de toute une année. Le récit de Satoe Tone délivre le sourire des moments simples et heureux. Qu'elle ait reçu de nombreux prix pour cet album n'est que justice à la vue de ces planches féériques, qui retranscrivent à merveille la sérénité de chaque mois, de chaque saison.

C'est un plaisir renouvelé pour les yeux des petits et des grands ; c'est le message pur de l'amitié qui se nourrit des rêves, qui se nourrit précisément de l'instant partagé détaché de toute velléité. On plonge dans l'être et dans la joie à chaque page de ce bel album, comme une belle tranche de vie.

21:16 Publié dans Album, Art, Coups de coeur, Création | Lien permanent | Commentaires (8)

12/01/2016

Cristallisation secrète de Yôko Ogawa

Cristallisation secrète de Yôko Ogawa, Actes Sud, 2009 [écrit en 1994], 352p.

[Disponible en poche chez Babel]

En faisant le bilan des lectures 2015, je me suis aperçue que j'étais bien peu souvent sortie de textes francophones et anglophones sans trop le vouloir. Encore une fois, il faut croire que c'était l'humeur. Mais pour changer, j'avais envie de commencer 2016 avec d'autres horizons - déjà connus certes, mais plus exotiques et dont on ressent indéniablement l'esprit particulier à travers la langue.

Je retrouve ainsi Yôko Ogawa pour une troisième lecture dans une île étrange où tout semble voué à la disparition. Tel matin, sans savoir pourquoi, un objet, un animal, ou un mot s'efface du monde vivant. A sa place, les cavités grandissent, béantes d'un néant secret et mystérieux car, à mesure que les éléments s'en vont, les êtres en oublient jusqu'au moindre souvenir. Seules quelques rares personnes possèdent le don sublime de se souvenir mais celles-ci sont poursuivies par une police inquisitrice. En fait, les éléments du monde ne font pas que disparaître, ils doivent disparaître et il faut les oublier. Progressivement, il en va ainsi des métiers - et notre héroïne doit se reconvertir de romancière à dactylo - et des êtres eux-mêmes : à force de n'avoir plus rien, pas même la mémoire, les corps s'amenuisent.

Je retrouve ainsi Yôko Ogawa pour une troisième lecture dans une île étrange où tout semble voué à la disparition. Tel matin, sans savoir pourquoi, un objet, un animal, ou un mot s'efface du monde vivant. A sa place, les cavités grandissent, béantes d'un néant secret et mystérieux car, à mesure que les éléments s'en vont, les êtres en oublient jusqu'au moindre souvenir. Seules quelques rares personnes possèdent le don sublime de se souvenir mais celles-ci sont poursuivies par une police inquisitrice. En fait, les éléments du monde ne font pas que disparaître, ils doivent disparaître et il faut les oublier. Progressivement, il en va ainsi des métiers - et notre héroïne doit se reconvertir de romancière à dactylo - et des êtres eux-mêmes : à force de n'avoir plus rien, pas même la mémoire, les corps s'amenuisent.

"Je me demande de temps en temps ce qui a disparu de cette île en premier.

– Autrefois, longtemps avant ta naissance, il y avait des choses en abondance ici. Des choses transparentes, qui sentaient bon, papillonnantes, brillantes… Des choses incroyables dont tu n’as pas idée, me racontait ma mère lorsque j’étais enfant.

– C’est malheureux que les habitants de cette île ne soient pas capables de garder éternellement dans leur cœur des choses aussi magnifiques. Dans la mesure où ils vivent sur l’île, ils ne peuvent se soustraire à ces disparitions successives. Tu ne vas sans doute pas tarder à devoir perdre quelque chose pour la première fois.

– Ça fait peur ? lui avais-je demandé, inquiète.

– Non, rassure-toi. Ce n’est ni douloureux ni triste. Tu ouvres les yeux un matin dans ton lit et quelque chose est fini, sans que tu t’en sois aperçue. Essaie de rester immobile, les yeux fermés, l’oreille tendue, pour ressentir l’écoulement de l’air matinal. Tu sentiras que quelque chose n’est pas pareil que la veille. Et tu découvriras ce que tu as perdu, ce qui a disparu de l’île."

Sous les atours de la simplicité et de la pudeur, Yôko Ogawa crée un univers où se réfléchit la réalité des régimes totalitaires. Outre l'asservissement que ces derniers enjoignent aux peuples, on sent dans Cristallisation secrète toute l'absurdité de tels régimes dont on ne sait trop comment ils ont commencé, dans lequel les êtres en viennent à se satisfaire de leur esclavage et qui finit par se détruire avec ses propres armes. Chacun n'est déjà plus totalement une entité. Les personnages n'ont pas de prénoms : la narratrice reste inconnue, les autres sont désignés par des fonctions ou des initiales. Avant même l'effacement des corps, il y a déjà l'effacement des personnalités car l'homme, par instinct de survie, est prêt à accepter une moitié d'existence. C'est sans doute ce qui fait l'originalité du roman d'Ogawa : cette attention portée à l'aspect humain, anecdotique de l'expérience dictatoriale, au-delà des grandes mesures répressives.

"Savez-vous que si l’on sectionne ses antennes, un insecte se tient aussitôt tranquille? Effrayé, il reste tapi et finit même par ne plus se nourrir."

En outre, l'art apparaît peut-être comme le seul instrument possible de résistance. C'est la narratrice qui retranscrit à travers sa prose le miroir de la réalité morcelée de l'île ; c'est l'éditeur qui n'oublie rien des choses disparues. Ainsi, il lui en rappelle régulièrement le souvenir et lorsque les romans disparaissent à leur tour, il invite la romancière à poursuivre son travail, quoiqu'il en coûte. Au prix d'un mot ou deux par jour, péniblement arrachés au labeur quotidien, parfois vidés de leur sens. Au prix de grandes difficultés et d'efforts surhumains. L'exercice de la littérature et de l'art en général - puisqu'on se rappelle que la mère de la narratrice, qui pouvait elle aussi se souvenir, était sculptrice - est ainsi le dernier bastion d'une résistance acharnée face à l'oppression et à l'obscurantisme.

Voilà sans doute une lecture qui n'aura jamais été aussi nécessairement d'actualité et dont je ressors touchée et conquise !

"Mes souvenirs ne sont jamais détruits définitivement comme s’ils avaient été déracinés. Même s’ils ont l’air d’avoir disparu, il en reste des réminiscences quelque part. Comme des petites graines. Si la pluie vient à tomber dessus, elles germent à nouveau. Et en plus, même si les souvenirs ne sont plus là, il arrive que le cœur en garde quelque chose. Un tremblement, une larme."

18:14 Publié dans Coups de coeur, Littérature asiatique | Lien permanent | Commentaires (22)

07/01/2016

Rendez-vous poétique avec René Char et Denise Esteban

Un an jour pour jour depuis les attentats contre Charlie Hebdo et presque deux mois depuis ceux de Paris. Je ne me suis pas exprimée à ce propos sur le blog pas plus que je n'ai souhaité polémiquer sur les réseaux sociaux. C'est le genre d'évènements qui me donne surtout envie de me taire - du moins de taire le langage usuel. Le silence, un point c'est tout.

Mais progressivement, puisqu'il s'agit de continuer à vivre et non seulement de survivre, il faut trouver d'autres mots pour outrepasser la violence devenue mode d'expression, devenue jouissance négative.

J'ai fini l'année 2015 en redécouvrant ces mots-là chez René Char. Il me semble que sa langue révèle l'essence fondamentale de la poésie : circulation, élan, respiration. La poésie de René Char appelle en avant, à travers tous ces fragments - morceaux d'instants autonomes et acérés - qui forment pourtant un tout puissant. Je suis tombée tout particulièrement sur ce poème en prose qui dit à quel point l'art est encore ce qui saura le mieux perpétuer le feu de l'existence.

Un droit perpétuel de passage

Il faut, avant de s'éloigner d'eux, consentir à l'évasion du paysage, de la nature du lieu, de l'objet, de l'être propre. En dépit des attentats, l'art est la braise sur laquelle s'égoutte le filet d'eau d'une rosée très ancienne. Ses alentours sont un crassier grelottant que le peintre capte et traite. Tout un relief levant peut frissonner de couleurs, d'alliances scellées, de formes en marche, d'harmonie. La transposition consent. L'ouvrière rousse et rieuse qui se précipite dit à Denise Esteban dressant sa toile intacte : "Je ne vous ferai pas défaut." Heureuse au soir, Vénus disserte, chemin des aphyllantes.

in Fenêtres dormantes et porte sur le toit, 1979

Denise Esteban, Route du port, 1972

06:51 Publié dans Art, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (12)